Begriff Barrierefreiheit

Barrierefreiheit und Zugänglichkeit werden häufig synonym verwendet. Für die Barrierefreiheit sind Aspekte auf unterschiedlichen Ebenen bzw. in unterschiedlichen Dimensionen relevant: Von baulichen über kommunikative bis hin zu sozialen und psychologischen Aspekten. Nach dem bio-psycho-sozialen Modell entsteht eine Barriere im Zusammenspiel zwischen einer individuellen Beeinträchtigung, persönlichen und Umweltfaktoren. Merkmale eines Angebots können für verschiedene Menschen unterschiedlich schwer zu überwindende Barrieren darstellen. Deshalb ist eine intersektionale Perspektive unerlässlich. Barrieren sind relational zu verstehen und sind nicht unabhängig voneinander oder von individuellen und persönlichen Merkmalen der Betroffenen - sie sind immer kontext- und personenbezogen.

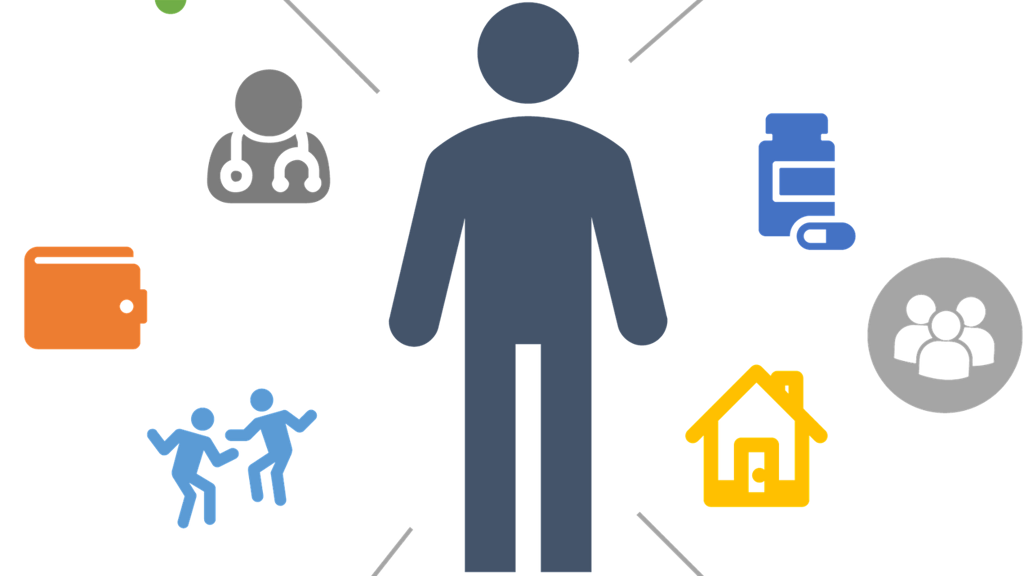

Dimensionen der Zugänglichkeit

Bei sozialen Beratungsangeboten sind folgende Bereiche im Hinblick auf Barrieren für Menschen mit Behinderungen besonders zu beachten:

Relationale Barrieren

Ausgehend vom bio-psycho-sozialen Behinderungsmodell sind Barrieren relational zu verstehen: Nicht eine bestimmte Eigenschaft der Umwelt an sich stellt eine Barriere dar, sondern sie wird erst dann zu einer Barriere, wenn eine Person mit einer bestimmten Beeinträchtigung auf sie trifft und in einer Aktivität oder in ihrer Teilhabe beeinträchtigt wird. Ob ein Merkmal als eine Barriere zu beurteilen ist, kann also nur in Bezug auf eine konkrete Beeinträchtigung und Aktivität einer Person bestimmt werden. Verallgemeinerungen können (neue) Barrieren für Individuen zur Folge haben. Dies verdeutlicht, dass es zentral ist, Menschen mit Behinderungen als Expertinnen und Experten in eigener Sache anzuerkennen. Sie müssen bei der Einschätzung der Zugänglichkeit von Hilfsangeboten einbezogen werden. Das gilt sowohl für die (Weiter-)Entwicklung von Angeboten als auch in der Beratung von Menschen mit Behinderungen. Um die Beratung barrierefrei gestalten zu können ist es zentral, die Bedürfnisse bei jedem Klienten und jeder Klientin direkt zu erfragen.

Intersektionale Perspektive

Zugänglichkeit ist individuell verschieden, abhängig von Merkmalen des Angebots und von der individuellen Beeinträchtigung, Lebenssituation, Sprache, Geschlecht oder kulturellem Hintergrund. Menschen mit Behinderungen bilden eine heterogene Gruppe mit vielfältigen Bedürfnissen und Erfahrungen. Sie können nicht nur von Gesundheitsproblemen in verschiedenen Funktionsbereichen betroffen sein (siehe Menschen mit Mehrfachbehinderungen), sondern auch von Benachteiligungen aufgrund von weiteren Merkmalen, die sie aufweisen (z. B. Geschlecht, sexuelle Orientierung, Fremdsprachigkeit), die zu weiteren Barrieren oder einer Kumulation von Benachteiligungen führen können. Eine intersektionale Perspektive ist daher unerlässlich: Nur wenn unterschiedliche Merkmale und Lebenslagen zusammengedacht werden und Betroffene aktiv einbezogen sind, lässt sich echte Barrierefreiheit gestalten.

Barriere ungleich Barriere

Zum einen sind Barrieren nicht unabhängig voneinander. Manche Barrieren werden nur erfahrbar, wenn vorgelagerte Zugänge gegeben sind bzw. vorgelagerte Barrieren abgebaut worden sind. Wenn etwa Informationen zum Angebot nicht barrierefrei zur Verfügung stehen, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen mit Behinderungen das Angebot in Anspruch nehmen, auch wenn das Angebot selbst kaum bauliche Barrieren oder kommunikative Barrieren im direkten Kontakt aufweist. Auch rechtliche, finanzielle oder psychologische Hürden – wie fehlende Anonymität oder mangelnde Ansprache – können vorgelagerte Barrieren darstellen, die den Zugang zum Angebot erschweren.