Menschen mit Behinderungen

Es werden verschiedene Formen von Behinderung unterschieden: Mobilitäts-, Seh-, Hör-, psychische und kognitive Behinderungen. Einschränkungen in verschiedenen Bereichen können gleichzeitig auftreten, sogenannte Mehrfachbehinderungen. Menschen mit Behinderungen bilden keine einheitliche Gruppe. Ihre Lebenssituationen, Bedürfnisse und Wünsche sind ebenso vielfältig wie individuell. Deshalb sollten Unterstützungsbedarfe stets im direkten Dialog mit der betroffenen Person geklärt werden.

Definition Behinderung

Historisch betrachtet gibt es verschiedene Auffassungen von Behinderung. Im Vordergrund stehen folgende Modelle: Das individuelle (oder medizinische) Modell kam nach Ende des Ersten Weltkriegs auf und beruht auf einer bio-medizinischen Betrachtung. Behinderung wird als eine «körperliche, psychische oder geistige Beeinträchtigung» einer Person verstanden, aus der Einschränkungen der gesellschaftlichen Partizipation entstehen. Behinderung ist demnach das Resultat einer Beeinträchtigung der Person. Das soziale Modell entstand in den 1960er-Jahren als Reaktion auf die medizinische Sicht der Behinderung und betrachtet Behinderung als Ergebnis einer Gesellschaft, welche die Besonderheiten ihrer Mitglieder nur unzulänglich berücksichtigt. Die Ursache der Behinderung liegt nach diesem Modell nicht im Individuum selbst. Daraus folgt auch ein anderer Umgang mit Behinderung: Die soziale Betrachtungsweise setzt auf die Förderung der vorhandenen Fähigkeiten der Personen und die Beseitigung physischer und sozialer Barrieren im Umfeld mit dem Ziel, Betroffenen Autonomie im Alltag zu ermöglichen. Umfeld und Dienstleistungen sollen so angepasst werden, dass sie für Personen mit physischen oder psychischen Beeinträchtigungen zugänglich und nutzbar sind. Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (International Classification of Functioning, Disability and Health ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO, 2025) trägt bei der Definition von Behinderung sowohl den individuellen als auch den umweltbezogenen Faktoren Rechnung. Behinderung wird relativ verstanden, nämlich als Wechselwirkung zwischen Gesundheitsproblemen und persönlichen und umweltbedingten Faktoren, die eine gleichberechtigte Teilhabe verhindert (vgl. UNO-Behindertenrechtskonvention). Dieses bio-psycho-soziale Modell der WHO beschreibt Behinderung folglich als ein Kontinuum, das aus dem Zusammenspiel individueller und umweltbezogener Faktoren entsteht.Es werden verschiedene Formen von Behinderung unterschieden: Mobilitäts-, Seh-, Hör-, psychische und kognitive Behinderungen. Einschränkungen in verschiedenen Bereichen können gleichzeitig auftreten, sogenannte Mehrfachbehinderungen. Dabei ist stets zu beachten: Menschen mit Behinderungen sind eine heterogene Gruppe. Barrieren sind personenen- und kontextgebunden und es braucht jeweils eine intersektionale Perspektive.

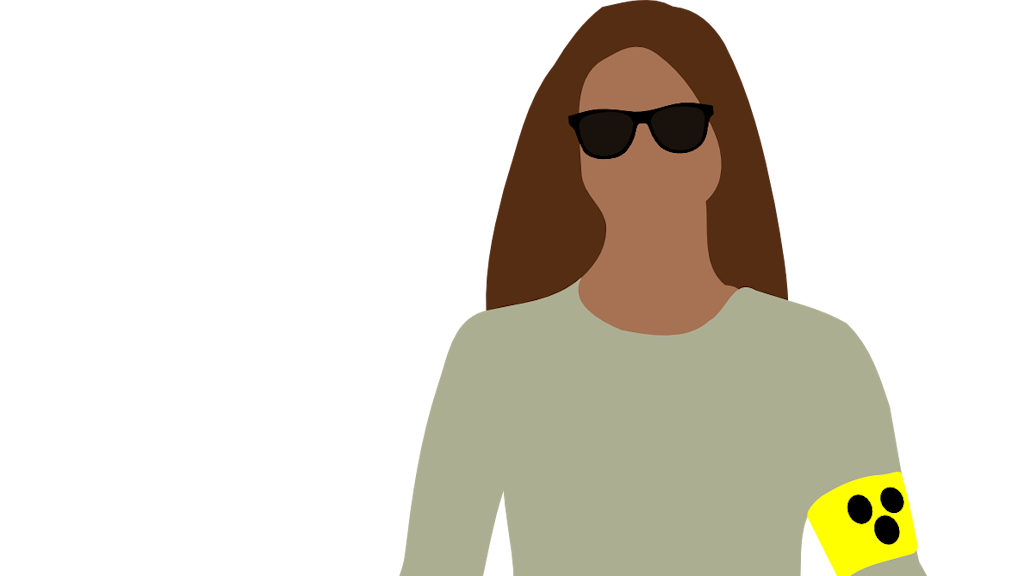

Sehbehinderungen

Sehbehinderungen umfassen Einschränkungen der visuellen Wahrnehmung, die von vermindertem Sehvermögen bis zur völligen Blindheit reichen. Von Sehschwäche spricht man, wenn das Sehvermögen durch Hilfsmittel wie Brillen oder Kontaktlinsen korrigiert werden kann. Eine Sehbehinderung liegt vor, wenn das Sehvermögen trotz optimaler Korrektur eingeschränkt bleibt. Die Ursachen können angeboren sein oder auf Krankheiten, Unfälle oder altersbedingte Veränderungen zurückgehen. Für Betroffene ist das Mehr-Sinne-Prinzip zentral, um visuelle Informationen zugänglich zu machen. Die digitale Kommunikation hat für Menschen mit Sehbehinderungen vieles erleichtert, dennoch sind nicht alle digitalen Tools, Informationen und Anwendungen barrierefrei nutzbar (z. B. Touchscreens).

Hörbehinderungen

Hörbehinderungen reichen von leichter Schwerhörigkeit bis zur vollständigen Gehörlosigkeit. Ursachen sind vielfältig: genetische Faktoren, Komplikationen bei Geburt, Krankheiten oder Medikamente. Am häufigsten handelt es sich jedoch um einen altersbedingten Hörverlust.Auch hier ist das Mehr-Sinne-Prinzip entscheidend, da akustische Informationen für viele Betroffene nicht oder schwer zugänglich sind. Hilfsmittel wie digitale Hörgeräte, Lichtklingeln, Vibrationswecker oder Untertitel (z. B. in Zoom/Teams) können Barrieren reduzieren. Gebärdensprache ist für viele gehörlose Menschen ihre Erstsprache und ein zentrales Kommunikationsmittel. Wichtig für die Zugänglichkeit sind grundsätzlich eine klare, gut strukturierte Kommunikation, ausreichend Zeit für Gespräche, die Organisation einer Dolmetschung in Gebärdensprache und – wenn gewünscht – die Begleitung durch eine Vertrauensperson.

Psychische Behinderungen

Psychische Behinderungen gehen mit anhaltenden Veränderungen im Denken, Fühlen, Wahrnehmen oder Handeln einher. Sie können dauerhaft oder in Episoden auftreten und sind meist mit Leidensdruck und funktionellen Behinderungen verbunden – etwa bei Depressionen.Betroffene erleben die Umwelt oft anders und zeigen Verhaltensweisen, die für andere schwer verständlich sein können. Stress verschärft in vielen Fällen die Symptome. Da psychische Behinderungen meist unsichtbar und schwer messbar sind, kommt es häufig zu Missverständnissen und Stigmatisierung. Hilfreich sind eine klare, gut strukturierte Kommunikation und reizarme Umgebungen. Die Begleitung durch eine Vertrauensperson – falls gewünscht - kann den Zugang zu Beratungssituationen erleichtern. Es gilt Bedürfnisse und Wünsche immer direkt bei den Betroffenen zu erfragen!

Mobilitätsbehinderungen

Mobilitätsbehinderungen sind körperliche Einschränkungen, die die Bewegungsfähigkeit vorübergehend oder dauerhaft beeinträchtigen. Sie können angeboren sein oder durch Krankheiten, Unfälle oder das Alter entstehen. Betroffen sind meist Funktionen wie Gehen, Stehen, Greifen oder die motorische Koordination. Es können aber auch andere Bereiche betroffen sein, z. B. die Mund- oder Zungenmuskulatur (z. B. bei Cerebralparese), was die sprachliche Kommunikation erschwert. Viele Betroffene sind auf Hilfsmittel wie Rollstühle, Stehhilfen oder unterstützte Kommunikation angewiesen.Erfragen Sie die Bedürfnisse und Wünsche direkt bei den Klientinnen und Klienten!

Kognitive Behinderungen

Kognitive Behinderungen können angeboren, genetisch bedingt (z. B. Trisomie 21) oder im Verlauf des Lebens infolge von Unfällen, Erkrankungen oder altersbedingten Veränderungen des Gehirns entstehen. Leichtere Formen, die vor dem Erwachsenenalter auftreten, werden als Lernbehinderungen bezeichnet. Menschen mit Demenz sind schrittweise mit dem Verlust von Gedächtnisleistungen konfrontiert. Typisch sind Schwierigkeiten beim Verstehen, Lernen und Anwenden neuer Informationen, was auch die Kommunikation, Selbstständigkeit und Teilhabe beeinträchtigen kann. Für Betroffene sind klare Kommunikation, einfach verständliche Sprache und ausreichend Zeit im Gespräch wichtig. Die Begleitung durch eine Vertrauensperson kann zusätzlich Sicherheit geben.

Menschen mit Mehrfachbehinderungen

Mehrfachbehinderungen liegen vor, wenn mehrere Funktionsbereiche gleichzeitig betroffen sind. Entsprechend hoch sind auch die Barrieren im Alltag. Die Einschränkungen sind individuell sehr verschieden. Betroffene benötigen meist spezifische Hilfsmittel oder individuelle Massnahmen, um z. B. Beratungen in Anspruch zu nehmen. Menschen mit Hörsehbehinderung oder Taubblindheit sind auf Lautsprache in ruhiger Umgebung, ausreichend Zeit oder taktile Gebärdensprache angewiesen. Beachten Sie auch die Bedürfnisse von von Personen mit Neurodivergenzen.Zentral ist auch hier: Die individuellen Kommunikationsbedürfnisse sollten immer direkt erfragt werden.